安立住之江商店会について

ここでは安立住之江商店会についてご紹介していきます。

安立住之江商店会へようこそ

住吉大社からの紀州街道を流れる、歴史散歩コースである、安立(あんりゅう)

そして、住吉大社おひざ元にある「安立住之江商店会」。

商店会としては珍しく、小学校を中心にくるりと取り囲むように

安立住之江商店会のお店が約50件ほど立ち並んでいます。

商店街としての歴史は古く、江戸時代から街道として商売が盛んな町で

今でも3~400年続く名家の方々が、街を守っています。

町に子供達の声がする、そんな活き活きとした雰囲気と昔ながらの街並みが残る

「安立住之江商店会」。

ぜひ、歴史文化に触れながら、安立の町を散策してみてください。

安立(あんりゅう) 歴史旅

古代、『万葉集』では「白砂青松の名勝地」と詠われ、室町時代には「岸の辺の道」ともいわれ、

江戸時代は「紀州街道」と呼ばれた、歴史を偲ばせる町「あんりゅう」。

住吉大社のおひざ元「安立(あんりゅう)」には、住吉神社の歴史と深い繋がりがあり、

江戸の時代から人々の暮らしや思いなどを感じられる土地です。

次に安立(あんりゅう)の地の歴史旅を、ほんの少しご紹介いたします。

歴史旅スタートは、「住吉大社」から。

「住吉大社」は大阪の総鎮守であり、地元では「すみよっさん」と親しまれています。

その歴史は約1800年と言われており、約700年前に建立された伊勢神宮よりも古くに

建立された神社です。

毎年20万人もの人たちが訪れるという「初辰(はつたつ)」祭り」は、

住吉大社の4つの社に参拝するだけで願いが叶えられるという参拝法で、

商売繁盛に大きなご利益があるとされています。

住吉津(すみのえのつ)から出航と言われており、境内には航海の安全を願って巨大な

常夜燈がいくつも寄進されています。

大阪市内の高麗橋付近から和歌山城まで続く紀州街道は、

江戸時代になって参勤交代路として整備されたとされる道です。

今は、安立(あんりゅう)住之江商店会として、

沢山のお店と住民により、この土地と歴史が守られています。

この街道沿いには、街道側は中二階、城側は民家から城が見えないように

一階建てになっているなど、城下町の風情を残す町並みがあり、

この道を歩いていると、歴史を感じます。

「下に~下に~」という声が聞こえてきそうです。

江戸初期、この土地に住んでいた「半井(なからい)安立」という名医を求め、国中から人が集まり、村ができた事から、安立さんがいる土地で安立(あんりゅう)と呼ばれるようになったそうです。

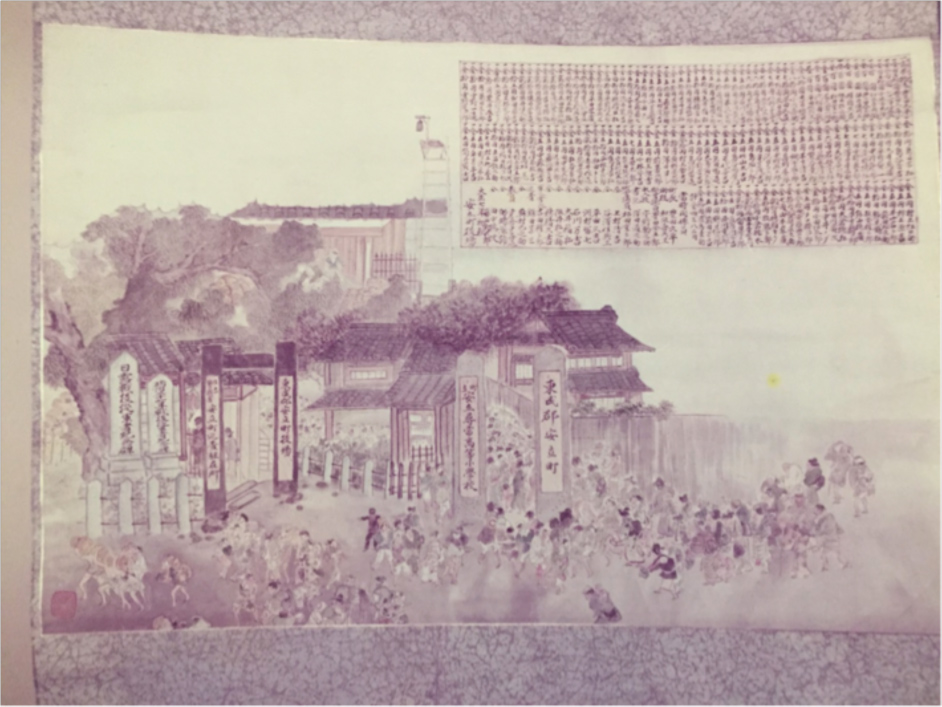

古い絵巻からも安立(あんりゅう)の地は、沢山の人でにぎわっていたことが分かります。

一寸法師をイメージした安立住之江商店会のマスコットキャラクター

「子宝に恵まれない夫婦が、安立からほど近い住吉大社に願掛けをしたところ、一寸法師を授かった。一寸法師はお椀の舟で川を上り、京の都へ。お姫さまを襲った鬼を、針の刀で退治し、打ち出の小槌で大人に変身して姫と結ばれるという物語」

江戸時代、針の製造販売は安立の地場産業だったともいわれており、

一寸の腰にさしていたのが、安立(あんりゅう)で作った針だったというオチ付です。

針を扱う行商人たちが、一寸法師の物語を伝えながら、安立の針を全国へ広めて

いたのかと思うと、またこれも江戸の商人達の心を感じます

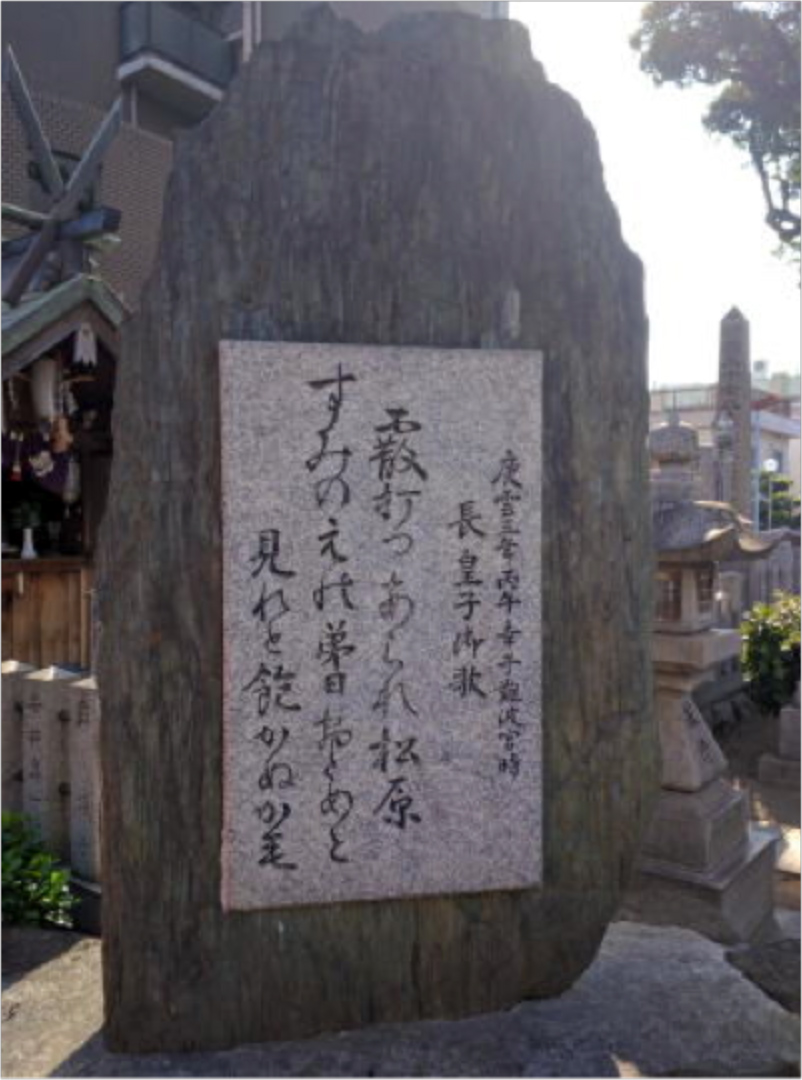

安立町の紀州街道沿いに「霰(あられ)松原公園」があります。

そこには、

「霰打つ あられ松原 すみのえの 弟日(おとひ)おとめと 見れど飽かぬかも」

(万葉集巻一)と描かれた歌碑があります。

この歌は、あられ松原を訪れた長皇子(ながのみこ)の詠んだ一首です。

長皇子は天武天皇の皇子で、

「あられの降るあられ松原を、住吉の弟日娘さんと一緒に見れば飽きないものだなあ。」

という詩なのですが、この「あられ松原」は現在の安立(あんりゅう)と言われています。

現在ではこのあたりには松の一本も見当たりませんが、

平安時代は、この安立の土地から堺まで、白い砂浜と松の緑の風景が続き、

四季を通じて素晴らしい場所だったようです。

土地讃め(とちほめ)とはその土地の風景を讃めたたえることです。

当時の人々は言葉には「言霊」が宿っているので、

土地も讃めるとその言葉通りに良くなっていき人々に幸福をもたらしてくれると

信じていました。

その土地を良くし豊かな国土を築くために、土地を讃める歌を詠む事は、

とても大切な事だったようです。

この歌も、この安立の土地の神様のご加護を得ようとした、人々の思いを感じる、大切な一首です。

住吉大社から商店街までの街道探索

ぜひ、歴史を感じてみてください。

歴史散策MAP